ORF 2027 – Ein partizipativer Reformprozess

Wofür es den ORF braucht und wofür nicht

Im Zentrum jeder Debatte über den ORF steht dieselbe Frage: Was soll der Staat in der Medienpolitik tun – und was nicht? Welchen Auftrag hat ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zeiten sich ändernder Mediennutzung und privater Konkurrenz? Die Medienökonomik liefert nüchterne Antworten.

Die Frage berührt den Kern der Medienpolitik: Was soll ein öffentlich-rechtlicher Fernsehersender ausstrahlen, welche Sendungen soll er programmieren und welche Angebote machen?

Medien sind kein gewöhnlicher Markt. Sie prägen Meinungen, ermöglichen demokratische Kontrolle und schaffen Öffentlichkeit. Gleichzeitig ist der Medienmarkt mehr denn je Teil eines globalen, digitalen Wettbewerbs, ganz anders als in anderen Branchen. Aber die Aufmerksamkeit ist eine knappe Ressource und der Wettbewerb um sie sehr hoch. Eine österreichische Tageszeitung steht dabei im Wettbewerb mit dem ORF, Netflix oder einem US-amerikanischen Influencer. Wer über den ORF diskutiert, diskutiert zwangsläufig darüber, wann staatliches Eingreifen in diesen Markt gerechtfertigt ist – und wann nicht.

Der Staat und der Markt

Aus liberaler Sicht ist die Antwort klar: Der Staat hat ausschließlich dort eine Rolle, wo Märkte versagen. Marktversagen bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Angebote schlecht sind. Es bedeutet, dass bestimmte Inhalte mit hohem gesellschaftlichem Nutzen gar nicht angeboten werden. Klassische Beispiele betreffen Bildung oder Inhalte für kleine Zielgruppen, etwa sprachliche Minderheiten. Diese erzeugen positive externe Effekte – also Nutzen für die Gesellschaft, der sich nicht vollständig über Preise oder Werbung finanzieren lässt.

Genau hier liegt die Legitimation öffentlich-rechtlicher Medien. Nicht im Geschmack, nicht in der Quote, nicht in der Tradition, sondern im gesellschaftlichen Mehrwert. Der ORF selbst bezeichnet das dann gerne als „Public Value“ und erstellt auch einen eigenen Bericht dazu (siehe hier).

Wo öffentliche Finanzierung sinnvoll ist

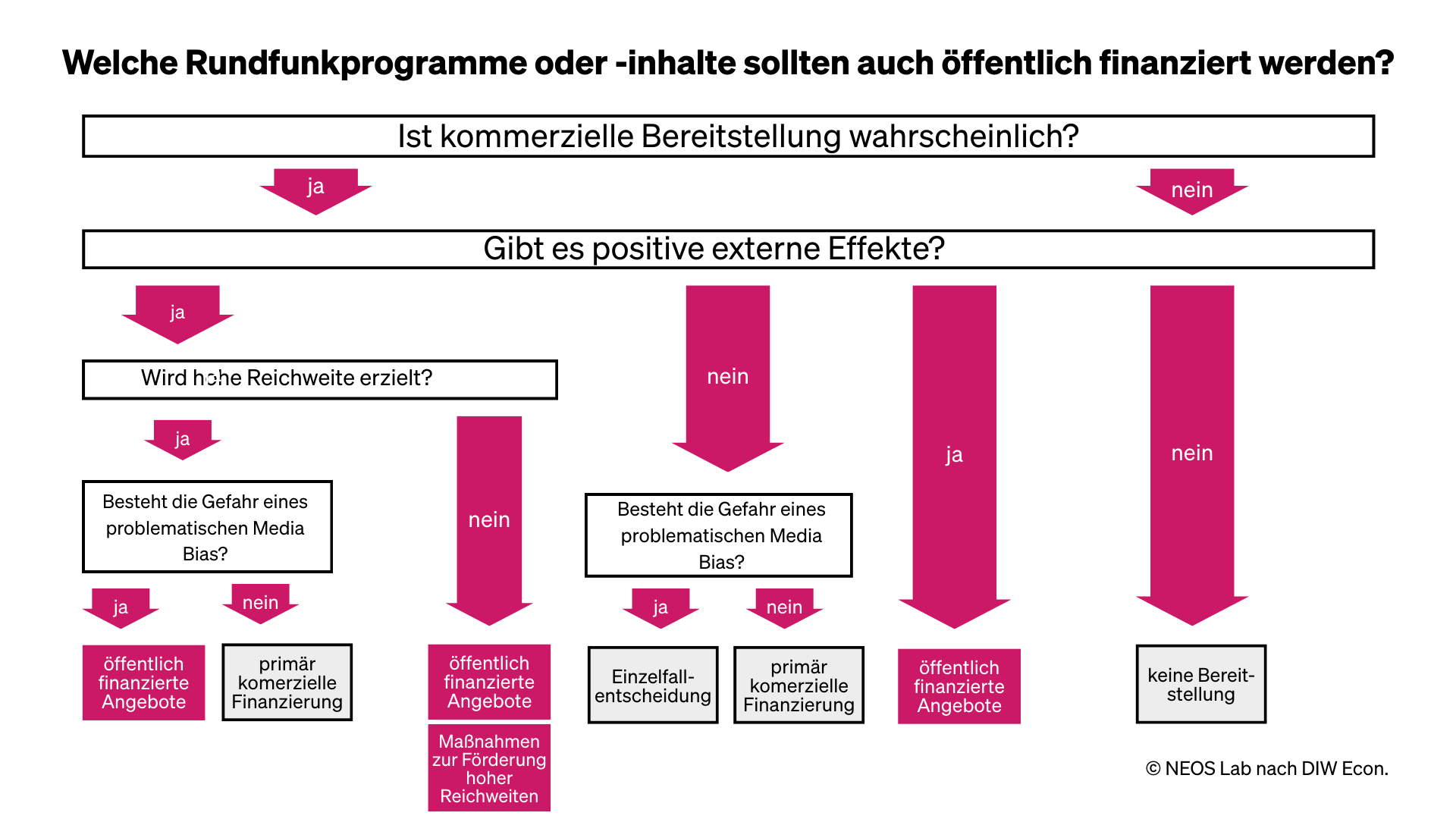

Doch was heißt das nun für die Frage, was Medienpolitik tun soll? Eine Analyse von Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat einmal einen „Entscheidungsbaum“ skizziert, der schön illustriert, wann privat und wann öffentlich finanzierte Medienangebote realistisch sind. Drei Bedingungen werden dabei geprüft: erstens die kommerzielle Bereitstellung. Zweitens positive externe Effekte, etwa für demokratische Meinungsbildung. Drittens die Reichweite, damit dieser Nutzen auch tatsächlich wirkt. Wo diese Kriterien nicht erfüllt sind, sollte die Medienpolitik die Finger davon lassen – und zwar mit gutem Gewissen. Der liberale Kronberger Kreis hat etwa kürzlich acht Empfehlungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland veröffentlicht, die zum Teil auch auf Österreich übertragbar wären: etwa eine Werbefreiheit, eine Beschränkung bei Sportrechten oder einen „Innovationsfonds“ aus Beiträgen, um den sich private wie öffentlich-rechtliche bewerben können (Stiftung Marktwirtschaft).

„Medien-Albanien“

Wer sich nun den ORF in seiner aktuellen Verfasstheit ansieht und mit dem medienökonomischen Entscheidungsbaum vergleicht, kommt schnell darauf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich bei vielen seiner Angebote diese Kriterien nicht erfüllt (der werbefinanzierte Sender Ö3 fällt einem da natürlich schnell ein). Österreich hat keine Wettbewerbstradition, hat der Chef der E-Control einmal in einem Interview im NEOS Lab gemeint. Für die Medienpolitik gilt das ganz besonders. Nicht ohne Grund hat Österreich angesichts seiner unterentwickelten Medienpolitik lange den Beinamen „Medien-Albanien“ gehabt. Erst 2001 wurde in Österreich durch das Privatfernsehgesetz das Monopol des ORF beendet, Jahrzehnte nach anderen Ländern in der EU.

Grundsatzfragen und digitale Transformation

Die digitale Transformation verschärft die medienpolitische Grundsatzfrage auf ein nie gekanntes Niveau. Lineares Fernsehen verliert an Bedeutung, vor allem bei Jüngeren. Globale Plattformen dominieren den Markt der Aufmerksamkeit. Zunehmend entscheiden Algorithmen, welche Inhalte sichtbar werden. Der ORF verliert daher insbesondere für jüngere Zielgruppen die Rolle eines möglichen „Identitätsstifters“.

Bei jungen Menschen zwischen 12 und 29 beträgt die Reichweite des Hauptabendprogramms nur noch 10 Prozent, bei älteren Menschen über 50 Jahren noch mehr als 50 Prozent.

Früher waren Sendeplätze und Werbeminuten knapp. Heute ist es die Aufmerksamkeit. Damit verschiebt sich auch der öffentliche Auftrag, argumentieren viele Medienökonom:innen: Es geht weniger darum, wo gesendet wird, sondern darum, welche Inhalte öffentlich finanziert werden – und warum.

Digitalisierung schafft zudem immer wieder neue Herausforderungen. Auf Plattformen tummeln sich zusehends Bots oder Agenten von Desinformation, polarisierende (und oft falsche) Inhalte verbreiten sich nicht selten schneller als nüchterne Information. Öffentlich-rechtliche Angebote können gegensteuern, indem sie verlässliche Information bereitstellen, einordnen und Vertrauen schaffen. Aber nur, wenn sie auch genutzt werden. Reichweite ist kein Selbstzweck. Sie ist Voraussetzung für gesellschaftliche Wirkung.

Klare Regeln notwendig

Gleichzeitig wächst aber auch die Verantwortung, selbst keine problematischen Media Biases, also systematische Verzerrung durch politische oder institutionelle Interessen, zuzulassen. Weil diese im Zeitalter von Social Media auch dauerhaft Checks & Balances unterliegen. Das ist kein Argument gegen öffentlich-rechtliche Medien. Aber es ist ein Argument für klare Regeln. Wer sich selbst Regeln für Trennung von Meinung und Bericht gibt, muss sie penibel einhalten. Transparente Governance, unabhängige Aufsicht und messbare Qualitätskriterien reduzieren jedes Reputationsrisiko deutlich, ein politisch gefälliger „Staatsfunk“ zu sein – also das erklärte Gegenteil eines öffentlich-rechtlichen Medienangebots, das sich dem Publikum, also den Bürger:innen verpflichtet fühlt. Forschung zu Public-Service-Media im digitalen Zeitalter zeigt, dass gerade klare Aufträge und institutionelle Distanz politische Einflussnahme begrenzen können.

Fokus statt Ausweitung

Was bedeutet das für den ORF? Vor allem eines: Stillstand ist keine Option. Ein immer breiterer Auftrag ohne Prioritäten schwächt die Legitimation. Er macht den ORF angreifbar – politisch und gesellschaftlich. Die überwiegende Produktion von marktfähigen Inhalten ist angesichts knapper Budgets besonders kritisch zu sehen. Liberale Medienpolitik würde daher auf Fokus statt Ausweitung setzen. Auf Kriterien statt Gewohnheiten. Auf Wettbewerb um Qualität statt institutionellen Besitzstand. Und ja: vor allem stärkere politische Unabhängigkeit (z.B. auch in den Landesstudios).

Das Motto müsste aus medienökonomischer Sicht wohl sein, gerade in Zeiten der Digitalisierung öffentliche Mittel gezielt dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen stiften. Inhalte mit klarem gesellschaftlichem Mehrwert können öffentlich finanziert werden – unabhängig davon, wer sie produziert. Inhalte, die der Markt gut leisten kann und die keinen zusätzlichen Nutzen erzeugen, gehören in private Verantwortung. Diese Trennung sollte sich die Medienpolitik stärker zutrauen. Im Zentrum jeder Debatte über den ORF steht daher dieselbe Frage: Was soll der Staat in der Medienpolitik tun – und was nicht?

Zum Weiterlesen

Weitere interessante Artikel

-1600x899-1600x899.jpg)

Vier Jahre Ukraine-Krieg – europäische Einigkeit dringend gesucht

%20-%20WEBSITE%20KOPFZEILE.png)